Como es bien sabido, nos gusta tanto tenerlo todo bajo (falso) control que, desde hace un puñado de años, damos por sentado que el duelo se desarrolla a lo largo de cinco fases. Pero, si no quiere que te tire una mirada quizás medio burlón, no le diga nada de todo esto a Willem, el protagonista de un bien notable texto escrito por el propio Simon Stephens, que supo dar forma escénica a la novela El curioso incidente del perro a medianoche. Y que, recientemente, también ha sabido destilar todas las esencias de una de las grandes obras maestras de Chéjov para transformarlas en Vània.

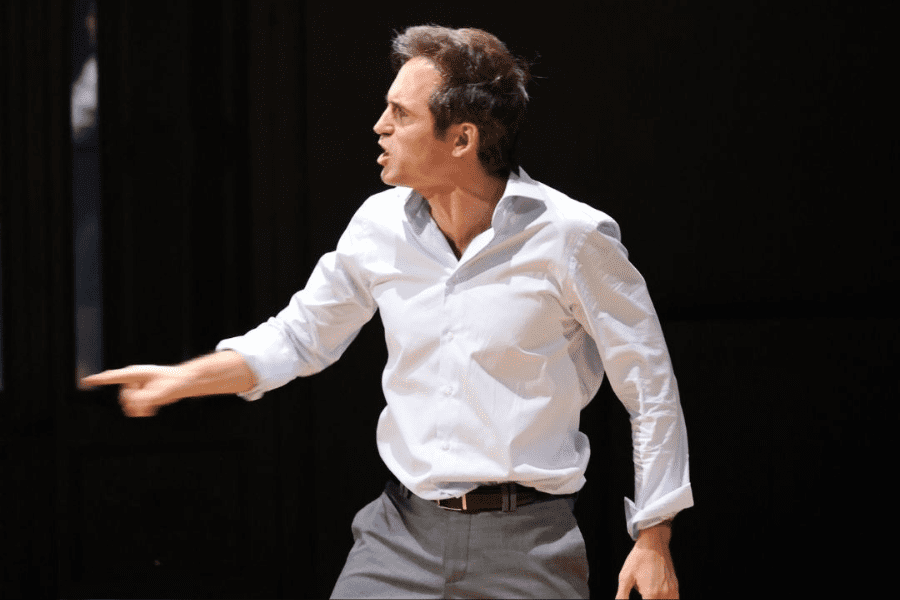

El caso es que, cuando entra en contacto con este Willem, Una cançó llunyana, que le sirve a Eduardo Lloveras para demostrarnos que la sutileza —que evoluciona de registro en registro— es uno de los instrumentos interpretativos más valiosos de los que dispone un buen actor, es posible que no os sintáis muy cómodos. El hábil pequeño tiburón de las finanzas, acostumbrado a moverse por Wall Street como quien se mueve por su casa, ha recibido la noticia de la muerte de su hermano pequeño como quien recibe cualquier otra noticia a la que hay que dar una respuesta adecuada, pero de la que no espera —ni prevé— reacción emocional especial alguna.

En cualquier caso, se trata de dar tiempo al tiempo. Por aquellas ironías que tiene el destino (o que potencia un dramaturgo cuando juega con los vínculos que las palabras crean entre ellas), Willem dejó atrás su Amsterdam natal para irse a vivir a la ciudad antes conocida como Nueva Amsterdam. Y ahora se ve forzado a abandonar Manhattan y realizar ese viaje de regreso, aparentemente más molesto (le obligará a rehacer su bien rellena agenda) que doloroso.

Pero lo cierto es que, tenga las fases que tenga, el doloroso duelo acaba llegando siempre de una u otra forma. Y también, casi siempre, acaba explicando más cosas de nosotros mismos que de la persona que ya no está físicamente. Una persona de la que, a veces, sabíamos poco mientras estaba viva —como le ocurría a Willem con su hermano—, pero cuyo peso específico se hace ahora evidente de forma abrumadora.

Willem se enfrentará a la presencia de esta ausencia escribiendo un puñado de cartas a las que ya no puede leerlas y utilizando como banda sonora la partitura que Mark Eitzel compuso para la obra, y de la que Joel Riu ofrece una excelente interpretación. Él y su piano —que sabe transformar los estados de ánimo en melodías— ayudarán a Willem a iluminar rincones personales que habían estado demasiado tiempo sumergidos en unas tinieblas muy bien visualizadas por la iluminación diseñada por Sergio Gracia. Y la esmerada puesta en escena que firma Oscar Fabrés acabará de echar una mano a nuestro protagonista a la hora de derribar barreras emocionales e identificar el sonido de la canción que llega de lejos. Y es que, tal y como el autor hace decir a Willem, todos juntos somos animales nacidos para cantar. Stephens nos lo recuerda con una obra que evita el sentimentalismo para acercarse al tuétano del sentimiento.

Más información, imágenes y entradas: