Hay obras que llegan con el ademán discreto de una conversación doméstica y acaban convirtiéndose en un juicio sin toga, no porque acusen a nadie de manera explícita, sino porque te colocan ante una pregunta que no admite escapismos. Els fills es exactamente esto. Un texto que comienza con gestos pequeños (limpiar, racionar, ordenar, simular que la normalidad todavía existe) y que, sin hacer ruido, va estrechando el círculo hasta obligar a los personajes a mirar de cara el coste real de las decisiones que se toman en nombre del progreso.

La autora, Lucy Kirkwood, tiene una virtud muy poco habitual: hablar de responsabilidad colectiva sin convertirla en consigna. Lo hace a través de una situación concreta y verosímil. Tras un accidente nuclear, una pareja de científicos jubilados, Hazel y Robin, vive junto a la zona afectada, en una especie de exilio autoimpuesto hecho de rutinas y autoprotección. Su mundo doméstico, más bien pequeño, funciona como una burbuja que les permite creer que todavía tienen el control, hasta que llega Rose, antigua colega, cuya presencia desordena el aire de la casa. Lo que parecería una visita cordial se convierte en detonante: aparecen recuerdos, reproches enterrados y, sobre todo, una propuesta que pone sobre la mesa el tema central de la obra. A partir de ahí, Kirkwood juega con una tensión muy inteligente. Cada réplica hace avanzar el conflicto moral sin necesidad de grandes efectos, y el humor fino, pinchando, a menudo cruel sirve para mostrar cómo nos protegemos detrás de frases hechas cuando la verdad nos incomoda. La pieza fue galardonada como Mejor Obra en los Writers’ Guild Awards del Reino Unido de 2018, y nominada a 2 premios Tony el mismo año.

La dirección de David Selvas entiende que el valor de esta prenda es su equilibrio: si se enfatiza demasiado el trasfondo temático, el drama pierde relieve; si se queda sólo en el triángulo emocional, el mensaje se desvanece. Selvas opta por una puesta en escena precisa, de esas que confían en el texto y en el actor y que, al mismo tiempo, saben administrar el ritmo como herramienta narrativa. Las pausas no son decorativas: son momentos en los que el silencio trabaja. Y las aceleraciones, a su llegada, tienen un efecto casi físico. El público entiende que lo que se discute no es una idea abstracta, sino la piel, la culpa y la desesperada necesidad de justificarse. Pero personalmente me planteo como evitable la escena coreográfica (una más…), porque, lejos de la creación de una atmósfera nueva, apaga la que había conseguido acogernos y estorba.

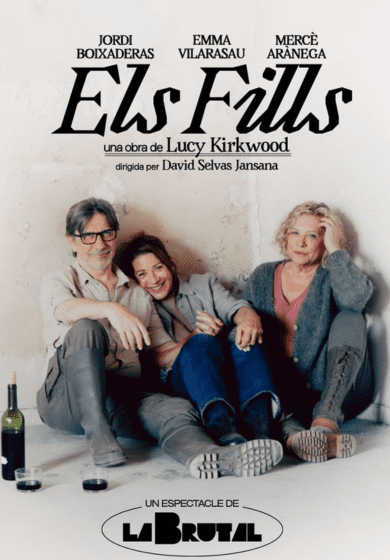

El reparto es, por supuesto, otro gran pilar. Mercè Arànega compone una Hazel aparentemente fuerte, práctica, de una eficacia que roza la obsesión. Su control es una forma de no derrumbarse. Jordi Boixaderas dota a Robin de una humanidad contradictoria, amable y evasiva a la vez, que deja entrever lo extrañamente cómoda que puede ser la renuncia cuando la vida ya ha pasado por encima. Y Emma Vilarasau, como en Rose, entra con una calma firme, sin estridencias. Su energía evoca determinación, lo que la hace aún más inquietante. El trío funciona porque ningún personaje queda reducido a símbolo. Todos son capaces de ser lúcidos y mezquinos en el mismo minuto.

Los elementos técnicos amplifican esa fragilidad. El espacio escénico delimita un interior que quiere ser refugio pero parece siempre a punto de fallar; la luz subraya la sensación de precariedad y de alerta latente, y el sonido, lejos de buscar efectismo, actúa como una presión constante, un recordatorio de que lo exterior, el desastre, nunca está del todo fuera. Todo suma para que la atmósfera sea inquietantemente plausible.

Els fills no acaba con la última escena. Kirkwood escribe con pluma precisa, Selvas dirige con inteligencia, y el reparto sostiene el vértigo moral con una verdad escénica difícil de superar. Incluso si el texto no te interpela, disfrutar de estos monstruos interpretativos ya vale la pena. Es una pieza que te deja pensando en qué heredarán, de verdad, los hijos, los que vienen detrás.