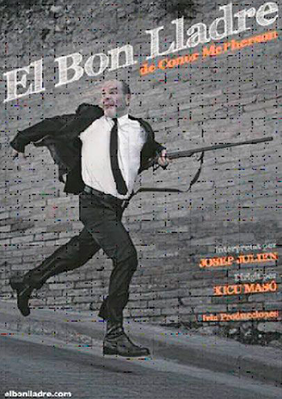

Cuando uno repasa los dramaturgos irlandeses desde principios del siglo XX hasta la actualidad puede experimentar una mezcla de admiración y envidia, que a fin de cuentas explica la gran categoría de las obras que nos han llegado siempre desde aquel país. De Bernard Shaw a McPherson, pasando por Wilde, O’Casey, Beckett, Friel o McDonagh. Una lista que pone los pelos de punta, y que demuestra que algo debe de haber en la genética para que en un país relativamente pequeño se hayan formado autores tan decisivos para la escritura escénica. En el caso de McPherson se le tiene que agradecer su lirismo pero también la enorme comprensión que siente hacia sus terribles criaturas, sin juzgarlas ni traicionarlas nunca. En El bon lladre tenemos un personaje que quiere redimirse, a pesar de que sea muy difícil hacerlo cuando estás justo en la frontera entre el bien y el mal. Él mismo se sorprende de los sentimientos que experimenta, ya sean hacia una mujer que lo engañó, hacia una víctima que le enternece o hacia un compañero de celda que seguramente acabará siguiendo sus propios pasos. Un personaje oscuro, pero completamente humano y fácil de reconocer.

Para un personaje de este nivel hacía falta un actor en estado de gracia, y creo que Josep Julien no ha podido ser mejor opción. Se nota que tiene el personaje completamente medido, porque se permite jugar con una gama muy amplia de registros y recursos que enriquecen incluso el texto. En realidad todo está basado en él, porque aparte de la sencilla y vistosa escenografía de Laura Clos no hay nada más. No hay acción, no hay prácticamente movimiento… sólo hay la palabra y la conexión entre actor y espectador, que al menos en la función que yo vi funcionó a las mil maravillas. Es cierto que a veces faltaría contextualizar algo más el monólogo y ubicarlo en un espacio y en una situación concretas, pero el resultado es tan brillando que al final te olvidas.