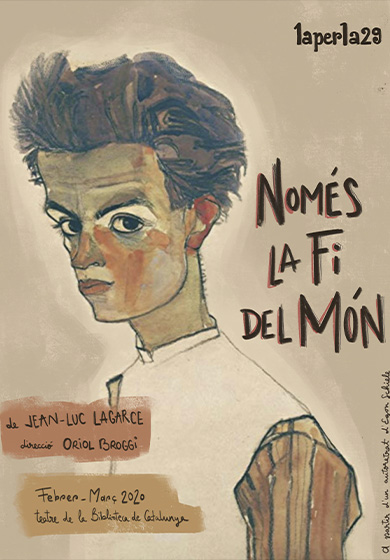

Ya es oficial: no conecto con las obras de autores que sufren vidas trágicas y muertes prematuras, con dramaturgias no bien recibidas en su momento y que después de muertos, se «redescubre» su calidad y pasan a ser de culto. Creo que hay mucha atracción por el artista «maldito», torturado e incomprendido, y dudo de si no es esta la causa principal de su programación. También puede que no sea capaz de captar sus gritos de angustia vital, como me pasa con Sarah Kane o ahora con Jean-Luc Lagarce, fallecido a los 38 años.

Un hombre joven (34 años) vuelve a la casa familiar, después de muchos años, para anunciar que va a morir. Debido al dolor y las heridas provocadas por su marcha que ahora volviera a supurar y, seguramente, en un acto de amor, no lo hará.

Només la fi del món es una lluvia de palabras. Para algunos es lluvia mística, purificadora, y te cala hasta el alma. Para otros, como yo, esta lluvia durante casi dos horas casi me ahoga. El problema, para mí, es el ritmo elegido, exasperadamente lento y basado en la mezcla de silencios y repetición de frases dichas y pensamientos previos, simultáneos y posteriores a haber dicho lo que uno pensaba, que quizás leídos toman todo el sentido pero me terminaron similar juegos estilísticos y laberínticos donde me perdía. Cierto que el pensamiento no es lineal y se repite, y llevarlo a escena es tarea monumental que aquí me superó.

Y no es un problema de obras de texto y no de acción. Simplemente, como espectador que paga una entrada y espera recibir emociones, aquí, no me llegaron. Y como siempre en estas obras de división de opiniones, id a verla, que lo que a mí me aburre, emociona al espectador de al lado, y aquí radica la grandeza del arte.

Lo mejor: las interpretaciones, con magníficas dicciones y dominio de miradas y silencios elocuentes que lo dicen todo y todo lo ocultan, pequeños, muy pequeños gestos, ligeras inflexiones que lo son todo, que han de transmitir lo que tantas y tantas palabras pensadas y dichas no son capaces de hacer.