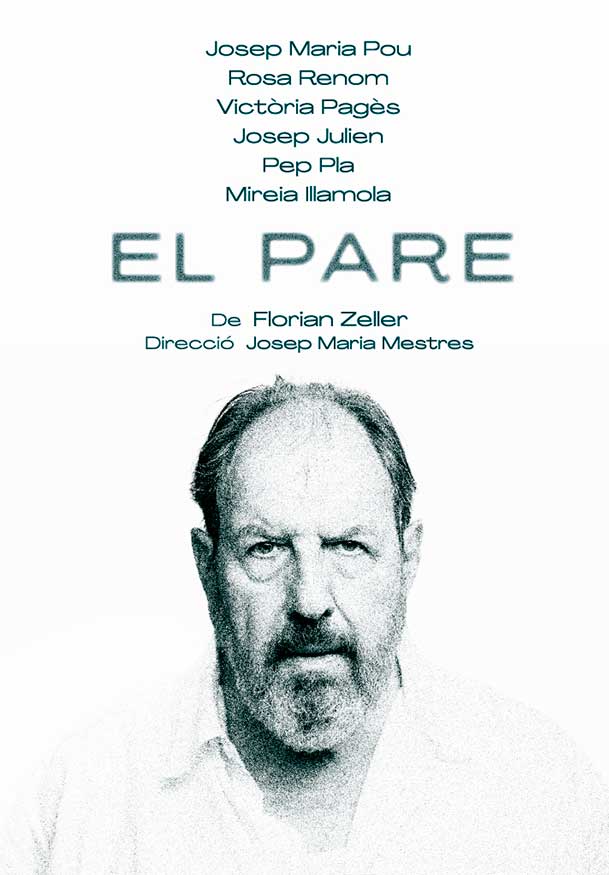

Considerada por The Guardian como «un estudio salvajemente honesto de la demencia», El padre, del joven escritor y director francés Florian Zeller (Paris, 1979) es un retrato de la degradación de la mente debido a la pérdida de la memoria y, en consecuencia, de la pérdida progresiva de la identidad, de los referentes, de la propia vivencia de la realidad. La perspectiva que el autor adopta, fruto del alzhéimer que su abuela sufrió, aporta una visión peculiar que invita a un ejercicio empático a la audiencia.

La obra ofrece dos miradas. La principal, la de Andreu, un hombre de setenta y seis años culto y terco, que, acostumbrado a una autonomía y un control de su entorno notables, ve cómo empieza a no entender ni a dominar nada. La secundaria, la de su hija Anna, que se afana por darle todo lo que necesita y contempla impotente cómo él lo rechaza. La primera es la que guía las escenas. La sucesión de diálogos, entradas y salidas es producto del caos mental del protagonista, y a medida que el espectáculo avanza, las piezas van encajando.

La dirección de Josep Maria Mestres desnuda el escenario de artificios, y, encajadas entre paredes blancas que se abren y cierran, como el espacio de un cerebro que interactúa con el exterior, encontramos las sillas para los actores que allí habitan, conectadas entre sí. Y, como los recuerdos de Andreu, como los habitáculos donde encajar los protagonistas de su vida en la cabeza, cada vez van quedando menos, y el escenario, como su memoria, se va vaciando. La idea es atractiva, pero su ejecución tiene puntos débiles. Las entradas y salidas parecen forzadas, las apariciones en segundo plano pasan inadvertidas a pesar del significado que debían aportar, las sillas, conectadas entre sí, pierden el sentido de las unidades que se van restando, adoptando formas y encajes que no se aprovechan ni se comprenden. No es un apunte, éste, que quede consistencia en el espectáculo, pero no es eficaz, y no suma cómo podría.

La interpretación de Josep Maria Pou es tan sublime, tan real, tan cercana, que eclipsa al resto de personajes. Es la gran y cruel diferencia que establece el teatro entre el ser y el interpretar. Solo se entrega Rosa Renom, en todo momento a la altura de un personaje que encaja en sus registros habituales y que sabe llevar con maestría, y una Victoria Pagès que ofrece su talento en una escena final compleja y bien resuelta. Josep Julien y Pep Pla tienen un papel correcto en el conjunto, pero excesivamente complementario y con poca personalidad, a pesar de lo que el diálogo aparenta. Mireia Illamola es la cuidadora dulce y diligente, con poco peso en el conjunto.

Su versión cinematográfica, protagonizada por Anthony Hopkins y Olivia Colman, ha obtenido múltiples e importantes reconocimientos, como el César de la Academia francesa a la mejor película extranjera o Óscar al mejor actor y al mejor guión adaptado. El texto, por tanto, es de una calidad contrastada. Este hecho, y la presencia de un monstruo de la interpretación como Josep Maria Pou, se convierten en motivo suficiente para no perderse un espectáculo que no deja a nadie indiferente. Bien… comentario aparte merecen las risas sonoras de quien ve comedia en la tragedia más absoluta, o los pensamientos en voz alta de quien necesita compartir sus hipótesis sobre lo que ve. Como espectadores, todos hacemos nuestro proceso y la digestión de un espectáculo teatral es un acto individual que activa a menudo procesos personales. Esto requiere respeto, y hay que tenerlo presente al sentarse en el sillón. A pesar de este detalle, por supuesto, es un placer gozar de teatros llenos. Todos ganamos.