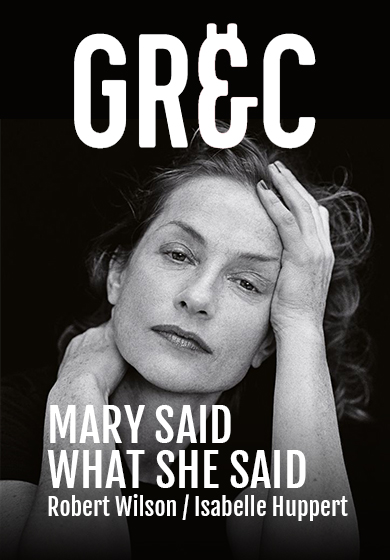

Ver a Isabelle Huppert en directo siempre impresiona. Hace unos años algún crítico dijo de ella que era «la mejor actriz viva», y el tiempo no ha hecho más que aumentar su leyenda y su aura de gran estrella, a veces inaccesible y a veces absolutamente indomable. Casi todo el mundo la conoce por sus películas -algunas de ellas auténticas obras maestras del cine europeo- pero justo es decir que de vez en cuando se digna a pisar los escenarios, sobre todo si es en compañía de su cómplice más habitual, el director estadounidense Robert Wilson. Juntos han llevado a escena Orlando, Quartett y ahora este monólogo sobre Maria Estuardo, tan inquietante como hermético. Y es que el universo de Wilson siempre ha jugado con el desconcierto, con una concepción casi irreal del tiempo y con un juego interpretativo que rehuye cualquier idea preconcebida. La Huppert se amolda al estilo del director con una fe absoluta, con el entusiasmo de una actriz joven dispuesta a probar y a dejarse llevar hacia mundos desconocidos. Da gusto verlo, pero también hay que advertir que cuesta entrar y no siempre es fácil de digerir…

El espectáculo empieza con un largo recitativo grabado mientras la actriz -a contraluz- se mueve de forma muy lenta, casi al estilo del kabuki japonés. Y es que esta Maria Estuardo es más una marioneta que un personaje, una máscara más que un rostro, una idea más que una realidad. Durante más de una hora y media se repasan hechos de su vida, pero a menudo son hechos que no importan ni dan información trascendental. De hecho, son los recuerdos de una condenada que aparecen a trompicones, a diferentes velocidades y con el desorden lógico de alguien que no puede controlar su vida… ni tampoco su muerte. Para ejemplificarlo, Wilson da una gran importancia al espacio lumínico creado por él mismo -un trabajo minucioso y espléndido- pero también a la banda sonora de Ludovico Einaudi, casi omnipresente y abusiva. Quizás se echan de menos momentos de silencio, un texto más armado o algún elemento que nos cree más empatía con el personaje, pero lo que está claro es que el director no renuncia nunca a su estilo ni a su idea del teatro. Wilson es pura abstracción, y Huppert el mecanismo perfecto para conseguirla.